紅茶は英語でなんという?人に言いたくなる紅茶にまつわる豆知識

Warning: Trying to access array offset on false in /home/oceaniajapan/4leaves-japan.com/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1517

Warning: Trying to access array offset on false in /home/oceaniajapan/4leaves-japan.com/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1518

Warning: Trying to access array offset on false in /home/oceaniajapan/4leaves-japan.com/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1519

イギリス紅茶の種類と有名ブランドの一覧をご紹介!美味しい紅茶をチェック

2017年2月26日

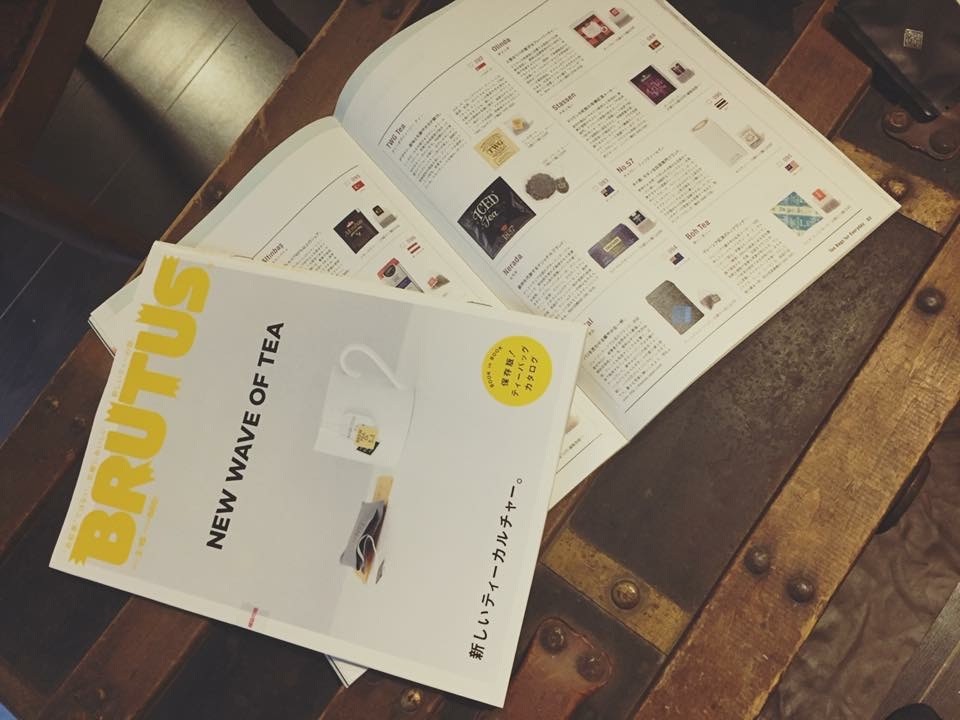

雑誌「ブルータス」最新号の特集『世界の紅茶』に選ばれて掲載される!

2017年3月5日Warning: Trying to access array offset on false in /home/oceaniajapan/4leaves-japan.com/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1517

Warning: Trying to access array offset on false in /home/oceaniajapan/4leaves-japan.com/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1518

Warning: Trying to access array offset on false in /home/oceaniajapan/4leaves-japan.com/public_html/wp-content/themes/betheme/functions/theme-functions.php on line 1519

私たちにとって身近な飲み物のひとつである紅茶。

日常的な飲み物である紅茶ですが、文化的背景や製造方法など、

意外と知られていないことが多いのではないのでしょうか?

たとえば有名な産地やフレーバー、

イギリスの「アフタヌーンティー」という単語などは耳にしたことがあっても、

それが今日までどのような変遷を経てきたかご存じの人はおそらく少ないことでしょう。

味や香りの楽しさ、健康面での効能なども魅力の紅茶ですが、

今日はそんな紅茶にまつわるマメ知識をお届けします。

■英語で「紅茶」は何という?

ミルクティーは通じない?

紅茶は英語で “tea”。

誰もが聞いたことがあるはずの簡単な単語ですが、

日本語と違って「紅(赤)」にあたる表現がないことにお気付きでしょうか?

ちなみにヨーロッパ圏で紅茶を表す単語はフランス語で “thé” 、

ドイツ語では “Tee” 。

これらも、英語同様「紅(赤)」を示すことばが含まれていないことがわかります。

日本語の「紅茶」の「紅」は、水色(すいしょく:お茶を入れたときの色合いのこと)に由来しています。

対して英語では「ストレートティー」を指して “black tea”と言うことがあります。

これは、茶葉の色に由来していると言われています。

カフェで紅茶を注文するときも、ストレートティーがよい場合はblackと言えば通じます。

何も入れない状態をブラックと表現するのはコーヒーと似ている印象がありますね。

また、紅茶の代表的な飲み方でもある「ミルクティー」。

実は、英語圏では「ミルクティー」(“milk tea”)という表現をしないのはご存じでしょうか?

私たちがミルクティーと聞いてイメージするものは、

英語では “tea with milk”(ミルク付き紅茶)と呼ばれています。

「ミルクティー」は和製英語とも言われているため、

英語圏では “tea with milk”という表現を使うのがベターでしょう。

なお、「ミルクティー」と同様に、

「レモンティー」は英語で “tea with lemon”となるため、こちらも覚えておきましょう。

■紅茶の歴史は?

紅茶の歴史を紐解くと、食生活だけではなく文化や経済において

重要な役割を担ってきたことがわかります。

では、紅茶の歴史をたどってみましょう。

お茶のルーツがあるのは中国。

原産地は雲南省チベット山脈の高地です。

4世紀頃に茶の栽培が始まり、唐代には上流階級の間で人気を博したと伝えられています。

日本には、遣唐使を通じて伝わったと言われています。

中国からヨーロッパに初めて茶が伝わったのは16世紀。

はじめは接待用の飲み物と薬を兼ねるものとみなされていました。

ヨーロッパ内では貿易の窓口であったオランダ、次いでフランスやイギリスにも広まり、

17世紀には上流階級人の間で茶が愛飲されるようになります。

オランダに代わってヨーロッパ内で勢力を強めるイギリスで、

一般に向けて初めて茶が販売されたのは17世紀中盤。

さまざまな階級の人が立ち混じる当時の社交場、

「コーヒーハウス」で提供されたと言われています。

また、東洋趣味の貴族や王室の女性が茶を愛好するのをまねて、

一般家庭では女性を中心に茶を飲む習慣が広がりました。

こうして国内で高まる需要を満たすため、イギリスは中国から多くの茶を輸入します。

しかし次第に貿易が難航し、イギリスは茶の輸入を中国に依存する貿易から、

インドなど他の植民地を活用した茶の生産へと転換を図りました。

ちょうどそのころインドのアッサムでは1830年前後に相次いで野生の茶の存在が見つかり、

1839年にはアッサムで製茶事業がスタートしました。

インドではその後20年ほどで南北に生産地が拡大していきます。

なお、アッサムで見つかった茶は、

中国種の茶葉よりも大ぶりでとがった形をした「インド種」と呼ばれるもので、

中国種と区別され、今なお茶葉の二大勢力となっています。

■イギリスの”アフタヌーンティー”の由来とは?

アフタヌーンティーということばを耳にしたことはありますか?

どことなく優雅なイメージがありますが、実際に何を指すかご存じでしょうか?

アフタヌーンティーは、イギリス伝統のお茶会のスタイルです。

19世紀の中頃、イギリスではお茶会の形式やマナーが完成します。

これはヴィクトリア女王の名から「ヴィクトリアンティー」と呼ばれており、

現在にも伝わるティーパーティーの様式です。

こうした文化を背景に、1840年頃ある貴族の婦人が朝食と夜遅い夕食の間に軽食を食べることを考案しました。

これが、アフタヌーンティーの始まりです。

アフタヌーンティーは社交界や王侯貴族の間で大流行し、19世紀半ばには中流階級にも風習が定着しました。

この貴婦人たちの間で広まったイギリス流のおもてなしにおいて、重要なのは次の3つです。

① 正しい方法で紅茶を入れる

② テーブルセッティングを優雅にする

③ 軽食(お菓子など)は豪華に、十分用意する

紅茶は食べ物との相性や、ゲストの好みを考えて数種類用意しておくのがよいとされています。

ティーテーブルのセッティングは、清潔感や使いやすさはもちろんのこと、

季節のお花を取り入れて華やかさや心地よさを演出しましょう。

食べ物はスコーンやタルト、サンドイッチ、マドレーヌなどが通例です。

ちなみに、他のヨーロッパ諸国ではなくイギリスで紅茶が普及したのは、

ワインやビール、コーヒーといった他の飲料がイギリスには

根付いていなかったことが理由のひとつであると考えられています。

■紅茶の代表的な産地は?

現在、紅茶の産地として知られているのは中国・インド・スリランカです。

特にダージリン(インド)・ウバ(スリランカ)・キーマン(中国)の3種類は、

世界三大紅茶と呼ばれています。

また、この他にもケニアや日本でも紅茶は生産されています。

では、代表的な紅茶の産地5つと、その味わいをご紹介します。

・ダージリン

ストレートティーとして飲むのが好まれるダージリン。

ヒマラヤ山麓の険しい斜面に茶畑が広がっており、

日中と夜間の温度差が特有の香りを生み出していると言われています。

イギリスによって19世紀中頃に紅茶の栽培がスタートし、

今日では世界三大紅茶のひとつとして知られています。

・アッサム

チャイやミルクティーとして飲まれることが多い種類の紅茶です。

芳醇な香りと強いコク、深い色味が特徴。

インド産の紅茶の中でも半分がアッサム産と言われています。

また、CTC製法による製茶が90%以上を占めており、

これはチャイとして消費されるのに向いた製法だと言われています。

・ニルギリ

インド南端、ニルギリ丘陵で生産される種類の紅茶です。

ダージリンやアッサムと並びインド紅茶の三大産地のひとつですが、

地理的にも近いスリランカの紅茶に似た味わいを持っています。

すっきりとして強いクセがなく、

使い勝手のよい紅茶と言われているため、紅茶が苦手な人にもおすすめです。

・ウバ

世界三大紅茶のひとつに数えられるスリランカの高級茶です。

ダージリンと似た気候条件のもと、山岳地帯で育った茶葉は特有の香りをもち、

コクとさわやかな渋みを感じる味わいです。

その香りゆえに好みが分かれやすいとも言われていますが、

ストレートやミルクティーで飲まれることが多いようです。

・キーマン(キームン)

中国の南東部、安徽省祁門県でつくられる世界三大紅茶のひとつです。

花やハチミツを思わせる甘い香りが特徴で、水色(すいしょく)は濃い赤色。

夏季(6~9月)にのみ収穫されるため希少価値が高く、おもに輸出用として生産されています。

■紅茶ができるまで~製造方法

続いて、紅茶の製造方法をみていきましょう。

大きく分けて「摘採(てきさい)」「萎凋(いちょう)」

「揉捻(じゅうねん)」「発酵」「乾燥」「クリーニング・区分け」の6つの過程になります。

①摘採

茶樹から一芯二葉(茶葉の新芽と2枚の若葉)を摘み採ります。

②萎凋

茶葉を金網に乗せ、温風をかけて萎小させるとともに水分を飛ばし、葉を揉みやすくします。

③揉捻

葉をローリングマシンにかけて揉み砕きます。

絞り出した葉汁を空気に触れさせて、酵素のはたらきを高めます。

このときすでに発酵(酸化発酵)が始まっています。

④発酵

発酵の始まった葉を温度約25度、湿度約90%に保った部屋に移し、広げて空気にさらします。

⑤乾燥

乾燥機にかけ、90度以上の熱風にさらします。

水分が3~4%程度になるまで乾燥させて発酵を止めます。

⑥クリーニング・区分け

乾燥された紅茶から混入物を取り除き、ふるいにかけて等級別に分けます。

等級区分された紅茶は袋詰めされます。

■茶葉の正しい保存方法

紅茶はとてもデリケートな食品です。

茶葉本来の香りや味、水色が味わうまでに損なわれてしまうのはもったいないことです。

購入後は正しく保管し、いつでもおいしく楽しめるようにしておきましょう。

保存する際は次の点に気を付けましょう。

・湿気

茶葉はわずかな水分しか含んでいないため、

湿気を吸いやすい性質があります。

湿気を吸うと風味が落ちてしまうことがあるので気を付けましょう。

開封後の茶葉は密閉性の高い容器に入れるようにしておきましょう。

口のところにゴム製のパッキン付きのものがおすすめです。

透明なビンよりは、遮光性の高い容器のほうがベターです。

もしくは、専用のクリップ(袋の口を挟んで止めるタイプ)や、

ジップロックなどの密閉できる袋に入れるとよいでしょう。

・におい

紅茶の茶葉はにおいを吸収しやすい性質があります。

香りの強いスパイスなどの食品の近くに保管することはなるべく避けましょう。

夏場は気温が上がりますが、におい移りのしやすい冷蔵庫での保管は避け、

風通しがよく比較的涼しい場所で保管してください。

■紅茶の賞味期限は?

紅茶の保存期間は購入した製品の包装容器により異なりますが、

なるべく2か月以内には飲み切るようにしてください。

できれば、少量ずつ買うのがおすすめです。

以下が賞味期限の目安です。

・缶入りリーフティー、アルミ包装の袋:開封前3年、開封後2~3か月

・ティーバッグなど簡易包装:開封前2年、開封後1~2か月

賞味期限が切れてしまった茶葉を使って紅茶を入れても健康を害することはありませんが、

風味や香りは本来のものより劣ることがあります。

賞味期限の切れた茶葉は、

油気のないフライパンで乾煎りすると香りが戻ります。

煎った茶葉は、十分に冷ましてから保管するようにしてください。

また、茶葉が古くなってしまい紅茶を飲むのに適さなくなってしまった場合でも、

紅茶を使って布を染める「紅茶染め」、消臭剤や虫よけなどの方法で有効活用できます。

こうした使い道も知っておくと便利ですよ。

■”紅茶の日”が存在する

「紅茶の日」というものをご存じでしょうか?

これは日本独自の紅茶文化のひとつで、11月1日とされています。

これには、日本人と紅茶の出会いのストーリーが関係しています。

江戸中期の1782年、伊勢国の船頭である大黒屋光太夫の船が嵐により遭難し、ロシアに漂着します。

鎖国中で帰国許可が得られなかったため、

光太夫は帰国許可を求め、時の女帝エカテリーナ2世に謁見します。

このとき光太夫はお茶会でもてなされたと言われており、

これが日本人と紅茶との出会いとされています。

この出来事が1791年11月1日であったことから、

11月1日が「紅茶の日」と言われるようになったのです。

鎖国から解放された日本では、アメリカ市場に向けた紅茶の製造が開始されました。

製造方法を本場インドに学ぶなどして日本各地で生産が行われたものの、

インド産の紅茶に圧倒され、日本の紅茶輸出産業は次第に衰退していきました。

日本は紅茶の輸入国に転じ、洋食文化とともにコーヒー・紅茶が一般家庭にも普及し始めますが、

需要は伸びずなかなか生活の一端として定着するには至らなかったようです。

現在のように日本でもさまざまな種類が愛飲されるようになったのは、

ここ数十年のことだと言えるでしょう。

日本人が初めて紅茶に触れてから200年余りが経っているにもかかわらず、

紅茶は日本にとっていまだ新しい文化なのです。

■まとめ

紅茶にまつわるマメ知識を紹介しました。

特に、紅茶と緑茶が同じ種類の木から生産されることや、

「紅茶の日」の由来をご存じの方は少ないのではないでしょうか?

お友達とのカフェタイムに、オフィスの休憩時間に、

またはご家族と自宅でゆったり過ごすときに、

こういったマメ知識をお話ししながら紅茶を味わってみてはいかがでしょうか?

和やかな会話とともに、目の前の一杯の紅茶が

あなたにとって特別な意味を持つものに思えてくることでしょう。